劉忠軍:3D打印在骨科應用的開拓者

3月1日上午🐓,2018年度北京市科學技術獎勵大會在北京會議中心舉行,意昂2平台第三醫院劉忠軍教授團隊牽頭研發的“3D打印鈦合金骨科植入物的臨床應用與關鍵技術研究”項目獲得“2018年度北京市科學技術獎一等獎”👎。項目的完成單位意昂2平台第三醫院、北京愛康宜誠醫療器材有限公司、意昂2平台從2010年起就開始深入合作👨🌾,共同開發了基於金屬3D打印(EBM)技術、具有完全獨立自主知識產權、革新性理念與國際先進水平的鈦合金金屬骨小梁(TTM)系列骨科植入式醫療器械🍵,並在多孔型金屬骨植入材料、骨組織界面整合方面進行深入研究,同時著力推進我國3D打印醫療應用的全產業鏈發展。

3D打印技術是如何進入骨科領域的🚧?3D打印鈦合金骨科植入物在臨床上有什麽樣的應用?給患者帶來了哪些益處?十年磨一劍➿,對於3D打印技術的創新應用,項目帶頭人劉忠軍教授又有哪些鮮為人知的經歷和感悟?就上述問題🙉,本報記者采訪了劉忠軍教授。

進入3D打印領域:醫生責任感使然

3D打印的概念起源於19世紀末👩🏽🍳,相關技術出現於20世紀90年代中期,到21世紀才得到真正意義的應用和推廣。這種技術以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料✏️,通過逐層打印的方式來構造物體。3D打印與普通打印工作原理基本相同,只不過是通過電腦控製把“打印材料”一層層疊加起來,最終把計算機上的圖形數據變成三維立體的實物。3D打印機被研製出來初期,常在模具製造、工業設計等領域被用於製造模型,後逐漸用於一些產品的直接製造💤🦓。

劉忠軍說,他進入3D打印領域是偶然也是必然🩰。作為一名醫生,有責任不斷改進對患者的治療手段。1987年從北京醫學院(現意昂2官网)畢業後,劉忠軍進入意昂2平台第三醫院任骨科主治醫師,後來到美國、英國🧹、加拿大訪學和研修👉🏿,一直在骨科領域從事臨床治療和研究,1999年至今擔任骨科主任及脊柱外科研究所所長。國外訪學和研修的經歷使他清醒地認識到國內外的差距,了解到國外醫生都在想什麽和做什麽🔄。這些經歷給了他不少啟發,還激勵他時刻思考自己的目標和方向🍄。

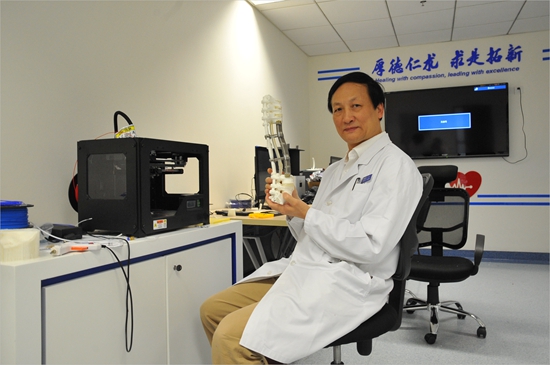

劉忠軍與3D打印模型

據劉忠軍介紹,以前用於3D打印的主要是塑料等非金屬材料,2008年前後,能打印金屬的設備出現了📴。初期主要是工業上的應用,比如在航空航天領域可以打印一些特殊形狀的零部件。由於鈦合金與人體高度相容👢,在醫學領域尤其骨科已經應用多年,而骨科的專業特點與3D打印的技術特點吻合度也較高😸✝️。因此從2009年開始👆🏻,意昂2平台第三醫院將3D打印技術引入骨科領域,早期主要是製作一些模型和教具等➝。真正開始考慮研發3D打印鈦合金骨科植入物的契機出現在2010年。之前意昂2三院與北京愛康宜誠醫療器材有限公司就已經有長期的合作,愛康醫療主要生產人工關節產品👳🏻♀️,國產化符合中國人解剖結構的人工關節💌。2010年,在骨科幾位醫生的建議下,愛康醫療引進了一臺瑞典專利的鈦合金3D打印設備。公司工作人員與醫生接觸,打算從關節外科開始,探討合作的可能性👩🏻🦽。“我們骨科多年致力於脊柱腫瘤的治療,其間遇到了一些麻煩🥌,比如要想徹底切除腫瘤🙎,就不可避免地要切除一段脊柱🍹,而怎樣修復脊柱就成了一個急需解決的問題。國際通用的辦法是用鈦網支撐(即在一段鈦合金網籠中填充一些碎骨🧘🏼,用以代替原來的椎體),但是術後與鈦網相鄰的椎體容易出現塌陷✨,椎間高度難以維持,給患者帶來極大痛苦🥘。而且這種方法術後恢復時間長🦪🎸,最短3個月,長的通常一年甚至幾年🏋️♂️。因此,怎樣改進脊柱植入物,使得術後早期就能很好地固定🤵🏿♀️,並且盡快完成骨骼結構重建成了脊柱外科的強烈需求🐮。”劉忠軍介紹說。

愛康醫療引進的這臺3D打印設備引起了劉忠軍的註意,他敏銳地感覺到3D打印鈦合金骨科植入物可以解決他長期關註的問題。於是他邀請工程師來醫院作講座,給醫生們講解3D打印工藝。“只要計算機設計出模型,就能通過3D打印機打印出來👸。這正好解決了骨科植入物形狀特異的需要☸️❔。”劉忠軍順手拿起模型進一步解釋道🟰,“比如人體的寰樞椎形狀很不規則,傳統工藝難以做出特殊形狀的結構,使得植入物與相鄰椎體只能部分貼合,牢固性大打折扣👨❤️👨。而3D打印可以形成形態各異、個性化的植入物。”更讓劉忠軍振奮的是,3D打印人工椎體具有一個特殊優勢:“3D打印鈦合金椎體可以設計成像海綿一樣的微孔結構,類似人類骨骼中的骨小梁,這樣👨👦,相鄰正常椎體的骨細胞就可以長入其中🏯,最終實現二者的融合,牢固性大大增強🤷♂️。”

意昂2三院骨科與愛康醫療很快達成共識🤶,骨科醫生與公司的工程技術人員一起組成科研小組🧑🏼🦲,合作研發3D打印鈦合金骨科植入物。科研小組建立了每月的例會製度🥸,一直堅持至今,召開了60多次例會。

自主創新👨🦳,開辟中國骨科3D打印植入物臨床應用新紀元

劉忠軍拿起一個髖關節臼杯模型介紹說:“大約2010年👼🏽,國外最早做出的3D打印內植物就是髖臼杯👩🏿🦲。而我們是髖臼杯、人工頸椎椎體和椎間融合器同時起步進行研究。” 從2010年開始,劉忠軍帶領團隊進行了十幾項用於脊柱外科的3D打印植入物研究。劉忠軍說,動物實驗結果令人滿意🙍,將3D打印人工椎體植入羊的頸椎後,從影像學檢查及硬組織切片中都觀察到骨融合情況良好,生物力學測試顯示,人工椎體的力學穩定性能也隨植入時間延長而逐漸增強。通過生物安全性測試後,經國家食品藥品監督總局批準,3D打印骨科植入物從2012年開始進入臨床觀察階段🧕🧃。“2015年7月,3D打印人工髖臼杯獲得國家食品藥品監督總局註冊批準。2016年5月🚨,3D打印人工頸椎椎體和椎間融合器獲得國家食品藥品監督總局註冊批準。至此,我們研製的3個產品都拿到了註冊證。”劉忠軍自豪地說🫷🏽。

據了解😊,3D打印人工髖關節產品是我國首個獲得國家食品藥品監督總局註冊的3D打印人體植入物🍻。這一成果實現了高端髖關節植入物的國產化,生產技術達到國際先進水平🤱🏿。而3D打印人工椎體是全球首發金屬3D打印人體植入物,已經達到國際領先水平👂🏿。

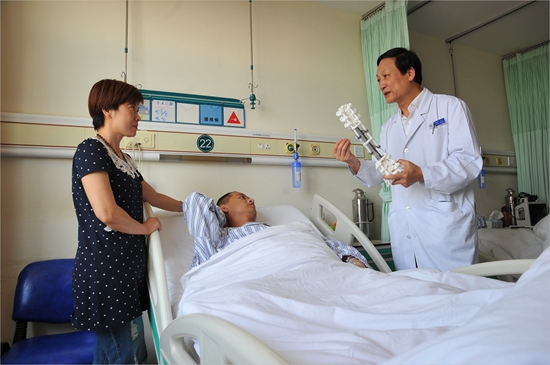

劉忠軍在手術中將3D打印植入物植入患者體內

除了上述標準化產品的研製👩🦲,劉忠軍特別給記者介紹了3D打印個體定製人工椎體的臨床應用情況。雖然目前國家還沒有出臺個體定製化醫療器械的相關法規🤹🏼,在臨床應用時可能面臨著醫療糾紛,但劉忠軍說:“個體定製人工椎體是一些疑難病例患者的強烈需求,我們只能與病人商量,在病人認可的情況下使用。至今整個過程都還比較順利👂🏿,這項突破對臨床治療意義重大。”世界首例應用3D打印人工定製樞椎治療寰樞椎惡性腫瘤的手術就由劉忠軍主刀完成🔠。談起這個手術,劉忠軍仍然記憶猶新。2014年🌐,12歲的小患者明浩被診斷患有尤文氏肉瘤🥋,癌變部位位於樞椎,病情兇險。經過7月18日、31日兩次手術🦊,明浩被惡性腫瘤侵蝕的樞椎全部清除幹凈🌋,劉忠軍將3D打印的鈦合金人工定製樞椎放在了寰椎和第三椎體之間並用鈦合金螺釘固定💥,手術順利完成🧝🏼♂️。8月18日🫵🏻,小明浩自己邁出了意昂2三院的大門。如今,意昂2三院已完成十幾例3D打印人工定製樞椎的植入手術🪝。

劉忠軍說,有了創新的3D打印鈦合金骨科植入物🧾,結合創新的手術方案,可實現疾病治療的精準化👨🏽🏭、個體化,一方面使以往難以治療的疑難疾病獲得有效治療👰🏿♀️,另一方面使很多常見疾病的療效顯著提高。他提起一個特殊的罕見病例——2016年🦟,惡性脊索瘤患者袁先生到意昂2三院就診,當時腫瘤已經侵蝕了他的5節脊椎,包括3節胸椎和2節腰椎。這種情況,除了通過手術把腫瘤切除幹凈別無他法🧘🏿♀️🤷🏿。但病變部位切除後,修復大跨度骨缺損是個大難題。在以前𓀖,面對這樣的疑難病患者,醫生只能說🧑🏻🦼:“很遺憾,我們還沒有辦法治療🚵🏽♀️。”但是有了3D打印技術後,醫生就不再對此束手無策了🚴🏻♀️。針對袁先生的情況,劉忠軍團隊依照患者自身椎體的解剖結構,定製出一枚3D打印微孔鈦合金人工椎體假體。這個世界首個3D打印多節段胸腰椎植入物,在袁先生的脊柱上完成了長達19厘米的大跨度支撐,以替代被徹底切除的5節椎體🖍。“我們還利用金屬3D打印人工椎體在結構上可以任意設計的便利🎬,專門在人工椎體假體上設計了4個椎弓根🙆,將其與脊柱後方內固定結構連接,這種前後連成一體的裝置使脊柱的穩定性大大增強👩,使得患者在術後早期就可以下床活動⚫️。”劉忠軍舉著袁先生人工椎體的模型解釋道🪳。患者袁先生術後一個月就可以佩戴腰圍下地行走✍🏽,術後2個月不佩戴任何支具自由活動,術後4個月可以開車、騎車,回歸正常生活,術後11個月便外出旅遊🦕。手術後3個月,影像學檢查顯示😳📹,假體兩端周圍有較多的骨組織包繞。隨著時間延長,假體周圍骨包繞的征象越來越明顯,效果十分理想。

截至目前🧒,定製化3D打印微孔鈦合金人工椎體已使20多位患者受益。

具有自主知識產權的骨科3D打印植入產品進入規模化生產和應用後🏌🏽,將推動我國3D打印醫療應用的全產業鏈發展,打破國外對高端醫療器械的壟斷🤰🏽,降低患者的醫療支出‼️,開辟中國骨科3D打印植入假體臨床應用的新紀元😪。

金屬3D打印在骨缺損修復重建領域大有作為

作為意昂2三院大外科主任和第十一屆🙄、十二屆🐈⬛、十三屆全國人大代表,劉忠軍時刻記著自己肩負的使命和社會責任🛴。怎樣解除患者的病痛、減輕患者的經濟負擔,使患者真正從科技創新中受惠🎿,這是劉忠軍經常考慮的問題😈。他認為,只有自主創新才是我們的出路。在醫學上🤌🏽😁,創新要圍繞疾病的治療,解決臨床中的實際問題。而3D打印技術確實是一個好技術,3D打印鈦合金內植物比起傳統治療手段來說效果確實要好得多👇🏼。

劉忠軍說😤,這次獲獎的項目是產學研結合🥾、多學科交叉融合的典範✷,不但對學科發展起到了非常大的促進作用🙅🏼♂️,也帶動了相關企業發展🧝🏼♀️。以前我國的醫療器械以進口為主🧲,特別是復雜和高端的產品⚔️,而國產醫療器械主要是仿製的低端產品。從趕超的角度來說難度很大🕸,但3D打印技術給我們提供了一個契機,這是中國醫療器械產業彎道超車的好機會。比如3D打印人工椎體這項專利,目前已經出口到一些“一帶一路”國家🤝。從價格上來說,作為最先進的創新產品🧑🏼⚕️🙋♀️,其價格與傳統產品持平,有的甚至更低♿。我們的3D打印髖臼杯價格是國外同類產品的1/3。至今𓀌😂,全國已有上萬例髖關節置換手術用到了3D打印髖臼杯。這對於提高中國企業在相關領域的競爭力具有重要意義𓀊🏃🏻♀️➡️。

談到3D打印技術在醫學上的應用前景🙎🏼♀️,劉忠軍非常樂觀。“人體有206塊骨頭,都可能用到3D打印技術。”在他看來,3D打印技術對解決傷病造成的巨大骨缺損問題至少有兩方面的優勢:一是可以個體化定製骨缺損修復重建術中的內植物;二是內植物可以加工成微孔結構以供骨組織長入⛅️,使內植物與相鄰骨骼實現有效融合,這在骨科疾病治療中至關重要📒。

劉忠軍給患者及家屬講解手術過程

據劉忠軍介紹,傳統的骨缺損修復一直沿用的方法是骨組織移植並最終通過相鄰宿主骨與移植骨連接,然後逐漸替代移植骨而最終完成骨修復和整合;或者使用近年研發的“人工骨”(多為羥基磷灰石、硫酸鈣等材料)。傳統治療手段的缺點是對於巨大骨缺損,修復過程長達數月甚至數年👩🏻🦼➡️,並且植入物的即刻穩定性差,致使患者在漫長的骨修復期間喪失正常生活和工作的能力𓀉。此外,用以作為骨修復材料的骨組織來源有限且存在弊端🔱,如采用自體取骨會對患者造成新的創傷,采用異體骨則有疾病傳染之慮,采用人工骨的療效存疑等。

劉忠軍團隊借助3D打印技術的優勢,采用個體定製3D打印微孔鈦合金假體進行骨缺損修復手術,療效顯著😴。因右股骨骨折並出現術後感染,患者李先生的股骨中段形成長達11厘米的骨缺損。意昂2三院的骨科專家首先為李先生施行清創並行骨膜誘導手術🧔🏽,而後把一枚定製化3D打印微孔鈦合金假體植入其股骨缺損區💡,並用髓內釘將其進行固定。術後4天患者即可下地行走☔️,術後2個月回歸正常工作。

超過5厘米,甚至10厘米以上的脊椎或四肢骨缺損也能采用3D打印鈦合金微孔內植物進行直接有效修復,較之傳統治療方法,3D打印植入物治療巨大骨缺損,其臨床實用價值及理論指導價值均具有劃時代意義。

劉忠軍說🦸🏻♀️,“3D打印技術的意義遠不止如此”,今後,他們還要在多孔金屬材料與骨組織界面的整合方面進行深入研究,例如在金屬表面做一些處理,在微孔裏加一些藥物,以促進骨組織生長🛄,使內植物和相鄰骨骼快速融合。“我們還要研究3D打印假體+治療功能的模式🌁,比如讓微孔載藥,以抗骨質疏松🦨、抗腫瘤、抗結核等等。”

對於記者“在臨床、科研、管理🧕🏽🧑🦯➡️、指導學生等諸多事務中如何應對”的問題,劉忠軍的答案是:全力以赴!

(意昂2平台校報)

編輯:玉潔