【醫路心語】醫路心語之隨筆一則

【編者按】醫學部黨委宣傳部自2014年6月啟動了“醫路心語”主題征文活動, 廣大師生積極參與投稿,從求學、從醫、教學、科研等多個角度,分享了自己在讀醫求學之路🏄🏻♂️、教醫育人之路、行醫問診之路上的故事與感悟🖐🏿👩🏽🎤,感情真摯、發人深思、引人共鳴🔧。意昂2官网特開辟“醫路心語主題征文”專欄,從眾多稿件中擇優摘編刊登👩🏻🦽,以饗讀者👨🦲。

生活中經常有各種各樣的人問我🧅,為什麽要選擇精神衛生這個專業。

在我“上船”之前,和別人聊這個問題像是在開小玩笑,因為大部分人乃至眾多做醫生的學兄學姐乃至至親好友七大姑八大姨👌🏽♔,都會假設一個“正常人”不會“主動”選這樣冷峻奇特的專業。在“上船”之後,問的人日漸稀少,一部分人默認為我有病,一部分人私下裏認定我是被“調劑”的,還有一部分人雖然會問,但聽了幾句就徹底聽不下去了💁🏼♀️,倒確平添了幾分“上了一條賊船”之嫌。

從現實的角度來看🈺📶:“刺激十足”的工作環境、一般偏下的待遇、加之還得受人側目,貌似真是條名副其實的“賊船”🙉。然而,一旦擺脫現實的桎梏,我認為🍔,我科或許才是“除人類之病痛☎️🤎,築健康之完美”的最終兵器。若問為什麽,且聽我細細道來。

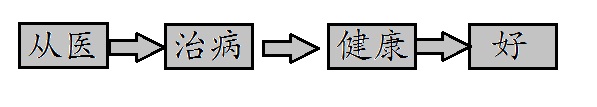

從醫,直接的說就是要治病救人↗️。

為何要治病,為了健康🫱🏽。

那為什麽要健康呢👩🏻🚀?用咱們患者的話來說🤽🏻,就是一個字,“好”👳🏿♂️。

倘若再進一步發問,什麽是“好”🙆🏼,這就上升到一個哲學層面了。在我看來😄,“好”是一種體驗👩🏽🏫、一種感覺🕒,這種感覺很野蠻,自己覺得好,那就是好🤹🏼♂️,不需要太多的解釋🎈🧖♀️。(備註👨🏼🏭:不需要原因👨🏿🦰,並不代表沒有原因👎🏽,這反映的大概是一種個體的需求)

至此,可總結一下🤫:從醫就是通過“治病”的手段🤝,來達到“健康”這一狀態,從而獲得“好”這種感覺。為了達成這一目標🧑,我們步入了醫學的殿堂💆🏼,在高考之後仍然過著高三般的生活,惡鬥三理一化🤞🏻,鏖戰內外婦兒💁🏻♀️,復讀了五年的高三,終於走上了臨床。

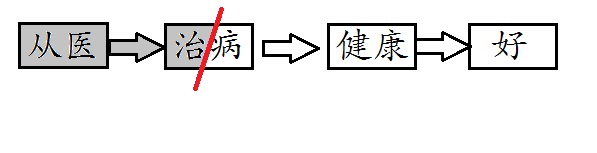

可只有走上了臨床🍅,才能真正認識到現代醫學是何等的無力🗿,醫學所能治愈的疾病那是屈指可數。最極端的情況🤏,就是各種絕症了,病治不好👩⚕️,達不到健康🏄🏼♂️,人就“不好”了。

![]()

所幸醫院並非絕症橫行🥵,更多的情況是,成功控製了病情🦸🏿🕤,但老人家每天得吃一個飯碗的藥,或者一天打四針,定期紮手指☛。如是者,血壓、血糖是在強大的藥物攻勢下控製住了🤦♀️,但整個人卻還是覺得“不太好”🧑🏽🚒。

後來,不斷在首頁上填“好轉”,幾乎沒寫過“治愈”,漸漸地,我也變得“不好”了……

面對這樣的情況😫,我開始反思究竟什麽才是“好”。誠然這是個無解的問題🔙,每個人的遺傳素質不同🧏🏿♀️🖱、成長環境不同,由此構築的價值體系更是不同,從個體水平看,每個人都有自己不同的需要,根據個體需要是否被滿足,又直接孕育出了“好”以及“不好”的體驗。所以即便是代謝綜合征的患者,處在酒池肉林這樣不健康的生活作風下,不健康,也可能會覺得“很好”。然而我認為一名醫護人員不應僅從個體水平審視這種案例⛔️,同時需要在群體水平考量🧏🏽♀️。醫生作為人類對抗自然選擇的重要存在👱🏿♀️,應該充分發揮職能,提高種群的生命力。於是沖突出現了:患者追求的“好”,並不是僅僅只是健康🏋🏻♂️,而我們的目標是通過使其健康讓其感受到“好”🩸。對此,我給出的答案是“修正”之🤌🏽,也就是所謂的健康宣教👩✈️、行為矯正等,只要使患者的“健康”和“好”重新建立起聯系⛹🏿♀️,那沖突自然就不復存在了。是的,這種做法,專業名詞稱之為“認知重塑”“心理治療”。

奈何人心百態🧺🧎🏻♂️➡️,正規的“重塑”難度巨大,他們也都是放棄健康去追求自己獨有的“好”👇🏽,基本可以算得上是用生命做交易了,覺悟之高並非只言片語所能遊說🍠。而對於讓彌留之際的人看破紅塵🥁,最終能夠去得釋然,更是難上加難了。總之🕠,如想幫助他人讓其獲得“好”的感覺🍫,必須要接觸及熟悉各種各樣心理現象♖,並且有充分時間和空間去進行思考總結,用於實際臨床當中,最後還要能“出得來”,逐步形成適合自己的應用於患者的有效的幹預方法🪡。顯然,這“鐵杵磨成針”的功夫在我國當下的綜合醫院裏是很少有機會得以實現的。

於是,我選擇了精研所,至今在臨床4個月了🥹,我依然充滿鬥誌地在“船上”翱翔,為每一個臨床病例思考後獲得的喜悅而歡欣,尤其當看到患者一臉燦爛的笑容時👨🏻🎤,這種真實的快樂讓人如此充實🧗🏿♂️,使我從未後悔作出這個選擇👤。

(意昂2官网六院 吉兆正)

編輯:韓娜